판사의 살가죽은 벗길 수 없지만, 사법부의 가죽은 벗길 수 있다

"헌법 101조, 일곱 글자를 지우면 시민이 재판할 수 있다"

2025-08-17 12:47:37

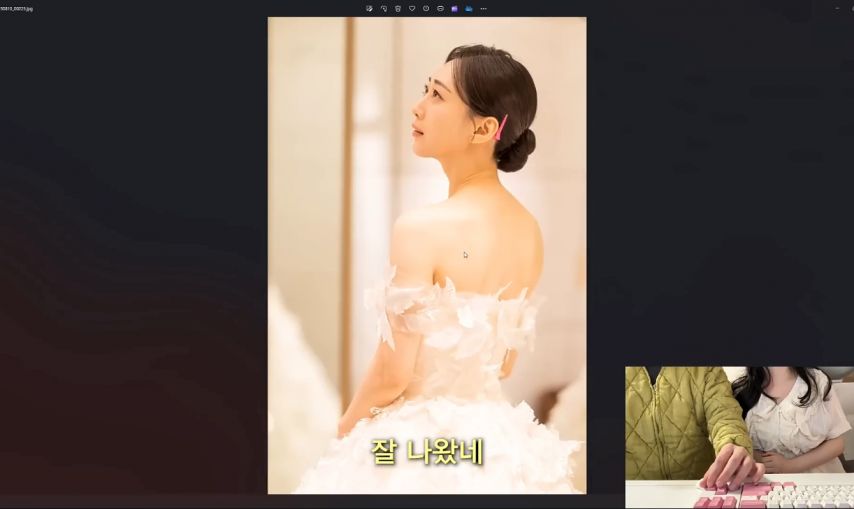

부패한 판사 시삼네스가 산 채로 가죽이 벗겨지는 장면을 본 적이 있을 것이다. 페르시아 왕 캄비세스 2세는 뇌물을 받은 판사를 극형에 처하고, 그 가죽으로 의자를 만들어 후임 판사를 앉혔다. 제라르 다비드의 1498년 작품은 500년이 지난 지금도 이 그림은 벨기에 브뤼헤 시청에 걸려있다. 권력을 쥔 자들에 대한 영원한 경고문으로.

▲제라르 다비드(Gerard David) 作, 〈시삼네스의 심판(The Judgment of Cambyses)〉, 1498년. 부패한 판사 시삼네스가 산 채로 가죽이 벗겨지는 장면. 벨기에 브뤼헤 시청에 걸려 500년째 권력자들에게 경고하고 있다.

2025년 8월, 대한민국은 사법개혁의 기로에 서 있다. 청담동 술자리 사건 재판이 막 끝났다. 한동훈 전 법무부장관이 언론사 기자들을 상대로 제기한 10억원 손해배상 소송에서 법원은 8천만원 배상 판결을 내렸다. 2년 6개월간의 재판, 두 차례 연기된 선고. 한동훈은 끝내 2022년 7월 19일 자신의 행적을 입증하지 못했다. 타워팰리스 CCTV 하나 제출하지 못했다. 그런데도 법원은 언론에게 8천만원을 물리라고 했다. 국민은 의문을 제기했지만, 우리에겐 캄비세스 왕의 칼이 없다.

아니다. 우리에겐 더 강력한 칼이 있다. 바로 헌법이라는 칼이다.

"법원의 주인은 판사들"이라는 충격 고백

2023년 3월, 김형두 헌법재판관 인사청문회에서 놀라운 발언이 나왔다. 최강욱 의원이 "법원의 주인이 누구입니까?"라고 묻자, 김형두 재판관은 서슴없이 답했다.

"법원의 주인은 판사들입니다."

이어서 그는 더 충격적인 말을 덧붙였다. "판사들이 3000명이 넘어요. 고위직에 있는 사람들이 리드를 잘못하더라도 그 사람들은 금방 나갈 사람들이다. 앞으로는 우리가 주인이 되는 거다, 젊은 사람들이."

헌법 제1조는 명시한다. "대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다." 그런데 헌법재판관이 법원의 주인은 판사라고 공언했다. 이것이 대한민국 사법부의 민낯이다.

일곱 글자가 만든 사법 카스트

우리 헌법과 미국 헌법을 비교해보자. 충격적인 차이가 드러난다.

구분

헌법 조문

결과

미국 헌법

제3조

"The judicial power shall be vested in

Courts

(사법권은

법원

에 속한다)

시민이 배심원으로

유무죄 결정

한국 헌법

제101조 제1항

"사법권은

법관으로 구성된

법원에 속한다"

오직 법관만

일곱 글자. '법관으로 구성된'이라는 일곱 글자가 무엇을 바꿨는가?

미국에서는 평범한 시민 12명이 O.J. 심슨의 무죄를 결정했다. 검찰이 아무리 유죄를 주장해도, 시민이 무죄라고 하면 무죄였다. 워터게이트 사건에서는 23명의 시민 대배심이 대통령을 수사했다. 판사는 재판을 진행했을 뿐, 정의의 저울을 든 건 시민이었다.

반면 한국에서는? 국민참여재판에서 배심원 9명 전원이 무죄 평결을 내려도, 판사는 유죄를 선고할 수 있다. 왜? 헌법이 사법권을 '법관으로 구성된' 법원에만 부여했기 때문이다. 이 일곱 글자가 시민을 구경꾼으로 만들고, 법관을 재판의 독재자로 만들었다.

시민이 재판하는 나라들

독일 법정에 들어가보면 흥미로운 광경을 목격한다. 법복을 입은 직업법관 1명과 평상복을 입은 시민 2명이 나란히 앉아있다. 이들이 바로 참심원이다. 독일 법원조직법 제45조는 명확히 규정한다. "참심원은 직업법관과 동등한 표결권을 가진다." 피고인의 유무죄를 결정할 때 판사의 1표와 시민의 1표는 완전히 같은 무게를 갖는다. 판사가 유죄라 해도 시민 2명이 무죄라 하면 무죄다.

일본은 한발 더 나아갔다. 검찰이 불기소 처분을 내리면 끝일까? 아니다. 무작위로 뽑힌 11명의 시민이 검찰심사회를 열어 재심사한다. 8명 이상이 "기소해야 한다"고 의결하면 검찰은 반드시 기소해야 한다. 법적 의무다. 만약 김건희 여사 사건이 일본에서 일어났다면? 검찰이 불기소해도 시민이 뒤집을 수 있었다.

이런 제도가 가능한 이유는 단순하다. 그들의 헌법은 사법권을 '법관'이 아닌 '법원'에 부여했기 때문이다. 법원이라는 틀 안에서 시민과 법관이 함께 정의를 구현하는 것이다.

검찰청 해체만으로는 부족하다

지금 국회는 검찰청을 해체하고 수사권은 중수청에, 기소권은 공소청에 나누는 안을 논의 중이다. 검찰의 과도한 권한을 분산시키는 의미 있는 시도다. 하지만 여기서 멈춘다면 절반의 개혁에 그친다.

공소청이 기소한 사건을 누가 재판하는가? 여전히 법관이다. 중수청이 열심히 수사하고 공소청이 신중히 기소해도, 결국 판사 혼자 밀실에서 모든 것을 결정한다. 청담동 술자리 재판처럼 원고가 핵심 증거를 하나도 제출하지 못해도, 판사가 언론에 8천만원을 물리라고 하면 그만이다. 누가 이들을 견제하는가?

30년 경력의 박기택 변호사는 절규한다. "판사들이 서증조사가 끝난 계약서 내용을 판결문에서 마음대로 바꿨다. 대법원에서 승소했는데도 재산을 빼앗겼다." 그런데 이런 판사를 처벌할 방법이 없다. 탄핵? 국회의원 3분의 2가 동의해야 한다. 현실적으로 불가능하다.

우리의 국민참여재판은 어떤가? 배심원 전원이 무죄 평결을 내려도 판사는 유죄를 선고할 수 있다. 배심원 평결은 단지 '참고사항'일 뿐이다. 왜? 헌법이 사법권을 '법관으로 구성된' 법원에만 부여했기 때문이다. 시민은 들러리고, 판사가 왕이다.

헌법 혁명: 일곱 글자를 지우자

해법은 명확하다. 헌법 제101조를 이렇게 바꾸면 된다:

현행: "사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다"

개정: "사법권은 법원에 속한다"

단지 일곱 글자를 빼는 것이다. 하지만 이 일곱 글자가 사라지면 혁명이 일어난다. 시민이 참심원으로 재판에 참여할 수 있다. 시민이 검찰심사회를 통해 불기소를 뒤집을 수 있다. 배심원 평결이 법적 구속력을 갖는다. 더 이상 판사가 왕이 아니다. 시민과 법관이 함께 정의를 만드는 것이다.

이것은 판사를 없애자는 게 아니다. 법률 전문가로서 판사는 필요하다. 하지만 그들에게 모든 권한을 독점시켜선 안 된다. 법률 지식과 시민의 상식이 균형을 이룰 때 진정한 정의가 구현된다. 이것이 민주주의다.

민주주의의 품격 있는 복수

캄비세스 왕은 부패한 판사의 살가죽을 벗겼다. 야만적이었지만 명확한 메시지였다. "정의를 배신하면 죽는다."

21세기 민주공화국은 다른 방식으로 정의를 구현한다. 우리는 판사 개인의 살가죽을 벗길 수 없고, 그래서도 안 된다. 하지만 썩어빠진 사법 시스템의 가죽은 벗길 수 있다. 폭력이 아닌 개헌으로, 개인이 아닌 제도를 바꾸는 것이다.

청담동 술자리 재판은 끝이 아니라 시작이다. 검찰청 해체도 시작일 뿐이다. 진짜 혁명은 헌법 101조의 일곱 글자를 지우는 것이다. 그날이 오면 더 이상 검찰과 판사가 짜고 치는 고스톱으로 시민을 감옥에 보낼 수 없다. 시민이 정의의 주인이 되기 때문이다.

500년 전 그림이 여전히 시청 벽에 걸려있는 이유는 하나다. 권력은 견제받지 않으면 반드시 부패한다. 왕정시대엔 왕이 판사의 가죽을 벗겼다. 민주공화국에선 시민이 사법부의 가죽을 벗긴다. 폭력이 아닌 헌법으로, 개인이 아닌 시스템을, 복수가 아닌 개혁으로.

"법관으로 구성된" – 이 일곱 글자를 지우는 날, 우리는 비로소 사법권력을 시민의 손에 되찾아올 수 있다. 그것이 진정한 사법민주화의 시작이다.

——–사법개혁으로 시민이 주인인 나라를 만들자!